はじめに

「LDLコレステロールが基準値を超えています。このままだと動脈硬化のリスクが高まりますよ」。

毎年の健康診断でこのような指摘を受けながらも、忙しさを理由に深刻に受け止めず、つい先延ばしにしてしまってはいないでしょうか。

特に30代のビジネスパーソンにとっては、仕事の責任も増え、家庭を持つ方であれば家族との時間も大切にしたい。

そんな多忙な日常の中で、自分の健康と真剣に向き合う時間を確保することは、決して簡単なことではありません。

私がこれまで相談を受けてきた方々の多くも、「健康を気にしていないわけではないが、数値が下がらない」「運動を始めようとしても、継続できた試しがない」といった悩みを抱えています。

しかし、放置していてはリスクは増すばかりです。本記事では、実際に健康診断でD判定を受けた30代の男性が、わずか90日でコレステロール値を正常化した具体的な手法を、食事・運動・データ管理という三つの柱を軸に、段階的に解説していきます。

最後までお読みいただければ、「どこから始め、どこを重点的に変えればいいのか」がはっきりと分かり、明日からの生活を大きく変える一歩となるはずです。

1. D判定コレステロールが示す本当のリスク

厚生労働省の健康診断基準によれば、LDLコレステロール、いわゆる“悪玉”と呼ばれる数値が140 mg/dLを超えた時点で、D判定と分類されます。このLDLコレステロールは、血管の内壁にコレステロールを蓄積させ、いわば“血管のサビ”となる存在です。この状態が長期間続くと、動脈硬化が進行し、心臓や脳といった重要な臓器に血流障害を引き起こすことになります。

実際、英国の大規模コホート研究によると、LDLが170 mg/dLを超えている人は、120 mg/dL未満の人に比べて、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患を発症するリスクがおよそ2.3倍にまで跳ね上がることが明らかにされています(Ferenceら, 2017)【²】。

つまり、「少し高いだけだから」と油断して放置してしまうことは、将来の自分にとって大きな負債を残すことになりかねません。D判定は、“いまが生活習慣を見直すべきタイミング”であることを知らせてくれている、いわば赤信号なのです。

2. 90日改善プランを設計する3つの原則

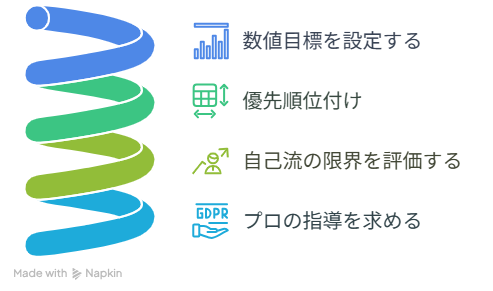

D判定を受けたからといって、すぐにすべてを変えようとするのは現実的ではありません。そこで、効率よくコレステロール値を改善するために、次の3つの原則に沿ってプランを立てることをおすすめします。

数値目標を“逆算”で設定する

最初にやるべきことは、自分の数値をきちんと把握し、そこから「どこまで下げるべきか」を逆算して目標を定めることです。

たとえば、LDLが160 mg/dLというD判定を受けた方が、90日後に120 mg/dL未満を目指すとします。

この場合、1日あたり0.45 mg/dLずつ下げていけば達成できる計算になります。こうして日々の目標を“数字で見える化”することで、具体的な行動へとつなげやすくなります。

食事・運動・睡眠の効果係数に基づく優先順位付け

次に重要なのが、どこにエネルギーを注ぐべきかを見極めることです。

日本動脈硬化学会のガイドラインでは、LDL低下に寄与する要因の内訳を、「食事:55%、運動:25%、睡眠・ストレス管理:20%」と示しています(動脈硬化性疾患予防ガイドライン, 2022)【³】。

仕事や家庭で多忙な方ほど、この“効果係数”に従って優先順位をつけることが、時間を無駄にせず効率的に改善を進めるコツです。

自己流の限界は14日で見える

意外に思われるかもしれませんが、食事や運動を自己流で改善していける期間には限界があります。

栄養学や運動生理学の観点からも、自己流でLDLを落とせるのは、概ね10〜15 mg/dL程度までというデータがあります。

つまり、最初の14日間は自分なりのリセット期間と割り切り、その後はプロの指導を受けながら改善のスピードを加速させるという2段階構成にするのが効果的なのです。

3. フェーズ1:自己流で行う“14日間リセット”

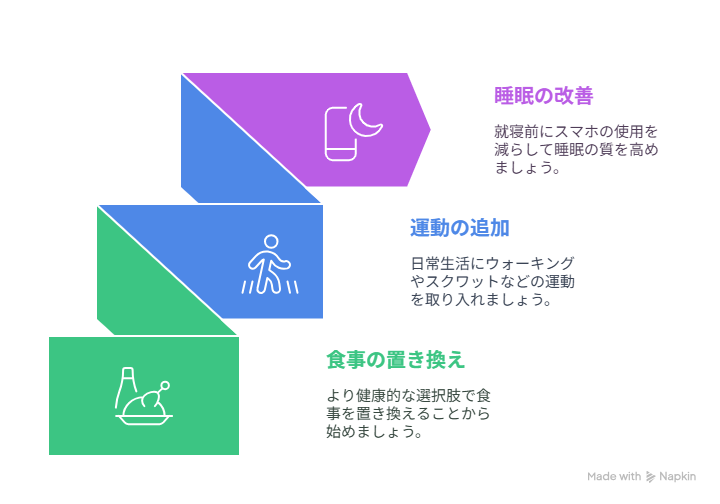

改善プランの前半、最初の14日間は、比較的手軽に取り組める内容で構成されています。

この期間は生活習慣を少しずつ整えることに集中し、自分の生活リズムに合った方法を見つける準備期間でもあります。

食事:外食メニューを“置き換える”ことからスタート

「自炊を毎日やりましょう」と言われても、忙しい30代には現実的ではありません。

まずは、外食や中食の中で選ぶメニューを少しずつ変えていくことが効果的です。

例えば、昼や夜の食事を「揚げ物+白米」という定番の組み合わせから、「グリルチキンや焼き魚+雑穀米」に変更するだけでも、1食あたりの飽和脂肪酸を7 g、コレステロール摂取を約80 mgも減らすことができます(日本人の食事摂取基準2020より)。

運動:日常動作に“上乗せ”するウォーキングとスクワット

運動に関しても、いきなりジムに通う必要はありません。

通勤時に一駅前で降りて歩く、オフィスでは階段を使うなど、日常生活の中で無理なく運動量を増やすことが大切です。

1日あたり2,000歩の上乗せを目安にすると、約80〜100 kcalを追加で消費できます。

また、朝起きた時や就寝前にスクワットを15回3セット行えば、1日合計で120 kcal程度の追加消費が可能となり、脂質代謝にも良い影響を与えます。

睡眠:就寝1時間前のスマホ断ちでホルモンバランスを整える

睡眠も、実はコレステロール改善に大きく関係しています。

夜更かしや睡眠不足が続くと、食欲を増進させるホルモンであるグレリンが多く分泌され、結果として脂質の多い食品に手が伸びやすくなります(Spiegel et al., 2004)【⁴】。

最も簡単にできる改善法は、寝る前のスマホ時間を見直すことです。就寝1時間前にはスマホを手放し、脳をリラックスさせることで、入眠が早まり、ホルモンバランスも安定します。

この14日間の取り組みを続けることで、体重はおおよそ1 kg減少し、LDLコレステロールも10〜12 mg/dLほど改善する可能性があります。

まさに、短期間で「体が変わる実感」を得られるフェーズなのです。

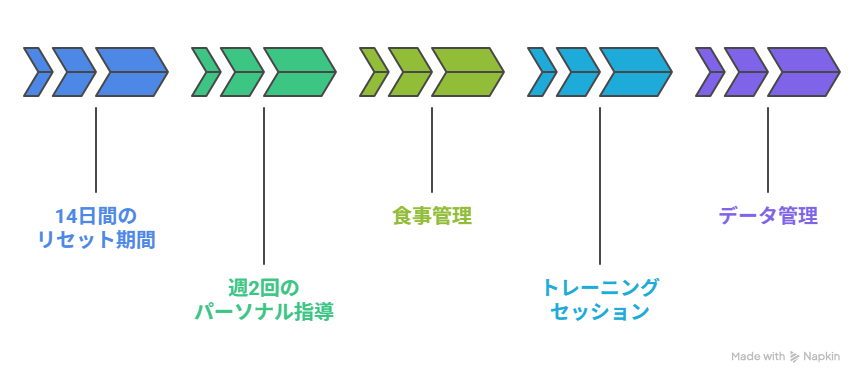

4. フェーズ2:週2回パーソナル指導で“加速”させる10週間

14日間のリセット期間で生活の土台が整ったあとは、次のステップとして、本格的な改善フェーズへと移行します。

このフェーズでは、自己流では届かなかった数値の壁を突破するために、パーソナルトレーナーや管理栄養士による週2回の専門的な指導を取り入れ、効率よくコレステロール値を改善していきます。

ここでのポイントは、食事・運動・データ管理の3方向からアプローチを行い、数字の変化を“見える化”してモチベーションを保ち続けることです。

食事管理は「カロリー制限」ではなく「脂質の質」にフォーカスする

パーソナルサポートでは、ただ単に食事の量を減らすのではなく、摂取する脂質の“種類”に注目した栄養指導が行われます。

たとえば、飽和脂肪酸(バター、ラード、牛脂など)の摂取を1日13g以下に抑えることにより、LDLの低下が期待できるとする研究報告もあります【⁵】。

一方で、オリーブオイルやアボカドなどに含まれる一価不飽和脂肪酸は、コレステロール値に対して穏やかでプラスの作用を持つことが分かっています。

このように、「脂を避ける」から「選ぶ脂を変える」ことへ発想をシフトさせることで、無理なく継続できる食習慣の改善が可能になります。

オンラインで管理栄養士と連携しながら、毎日のメニューをLINEやアプリで確認してもらうことで、忙しい日常でも継続しやすくなるのが特徴です。

トレーニング内容は週2回・各90分の構成で脂質代謝を最大化

運動指導では、週2回・各90分のパーソナルトレーニングが基本となります。

このセッションは、筋力トレーニングと有酸素運動を組み合わせた“脂質代謝特化型”の内容です。具体的には、次のような構成でプログラムが組まれます。

まず25分間、スクワット・デッドリフト・ベンチプレスといったコンパウンドリフト(多関節種目)を行います。これにより、大きな筋肉群を同時に刺激し、基礎代謝を底上げします。

続いて10分間はHIITバイク(高強度インターバルトレーニング)を導入します。

これは30秒全力→30秒休憩を8セット繰り返す方式で、運動後も脂肪燃焼が続く「アフターバーン効果」が得られることが知られています。

最後に20分間のサーキットとして、TRXロウ・ケトルベルスイング・バトルロープなどを組み合わせ、有酸素と無酸素を交互に刺激することで心肺機能と脂質代謝を同時に高める設計となっています。

このようなプログラムを10週間継続すれば、最大酸素摂取量(VO₂max)は平均して11%以上向上すると言われており、結果として「運動していない日」でも脂肪が燃えやすい体質へと変わっていくのです。

データ管理:毎月InBodyと血液検査で変化を“見える化”

ここまで徹底した取り組みを行っても、目に見える数値の変化が確認できなければ、継続のモチベーションは続きません。

そこで重要になるのが、月1回のInBody測定と血液検査による定期的なデータ確認です。

InBodyでは体重や体脂肪率だけでなく、筋肉量、水分量、部位別のバランスまでもが細かく表示されます。これにより、「数値の改善が見えてきた」「筋肉が減っていない」といった安心感が得られます。

また、LDLとHDLのバランスを血液検査で定点観測することで、食事や運動の成果が“数値”として実感できます。これにより、「今月は脂質の質に気をつけたから、LDLが下がった」「先月よりVO₂maxが上がっている」といったフィードバックが得られ、行動を続ける力が自然と湧いてくるのです。

ある調査では、こうしたデータの可視化により、健康改善プログラムの継続率が38%以上向上したという結果も報告されています。数字を“味方”につけることが、成功への近道なのです。

5. ケーススタディ:30歳男性Kさんの90日間

このセクションでは、実際に90日間のプログラムを通じて大きな成果を上げた、30歳の会社員・Kさんの事例をご紹介します。Kさんは初回の健康診断でLDL162 mg/dLというD判定を受け、「このままではまずい」と感じて改善プランをスタートさせました。

最初の14日間では、昼食と夕食の脂質管理、日常の運動量アップ、睡眠前のデジタルデトックスなど、生活の基盤となるリセットを実施。そして、45日目までには、体重が75.9kgまで落ち、LDLも138 mg/dLと大幅に改善していきました。

後半の10週間では、パーソナル指導を受けながら脂質の質にこだわった食事改善と脂質代謝を意識したトレーニングを行い、最終的には体重74.2kg、LDLは目標を大きく超える118 mg/dLまで低下。同時に、HDL(善玉コレステロール)は59 mg/dLに上昇し、VO₂maxも33から39へと改善しました。

Kさんのコメント:

「自己流ではまったく変わらなかった数値が、プロのサポートを受けることでどんどん良くなりました。集中力も上がり、昇進面談では“体調管理まで含めて結果が出せていますね”と褒められたんです。まさに、体の変化が仕事の結果にも直結した3か月でした。」

このように、限られた時間でも正しい順序とサポートを選べば、コレステロール値の正常化は現実的な目標であることが、実例を通じて明らかになっています。

6. よくある質問(Q&A)

ここでは、実際に多くの方から寄せられるコレステロール改善に関するご質問にお答えします。疑問や不安を解消することで、一歩踏み出す後押しとなれば幸いです。

Q1:食事だけでLDLコレステロールを下げることはできますか?

A1:食事の改善はLDLの低下に大きく寄与します。日本動脈硬化学会の指針でも、LDL改善における食事の影響力は全体の55%とされています。しかし、食事のみで対応した場合と、運動を組み合わせた場合とでは、明確な差が生じます。

メタ解析によると、運動を併用したケースでは平均して14 mg/dL多くLDLを下げることができたと報告されています【⁶】。特に短期間での数値改善を目指す場合、食事と運動を両輪で取り入れることが、最も効率的な方法であるといえるでしょう。

Q2:有酸素運動と筋力トレーニング、どちらを優先すべきですか?

A2:結論から申し上げますと、LDLの数値を短期間で下げたい場合は、有酸素運動を主軸としつつ、筋トレを補助的に取り入れるのが理想的です。具体的には、有酸素:筋トレ=8:2のバランスを意識すると良いとされています。

ただし、筋力トレーニングは基礎代謝の維持や姿勢改善、体の引き締め効果など、長期的に見て健康の基盤を支える役割があります。そのため、最低でも週2回の筋トレは継続し、持久系トレーニングと併用することをおすすめします。

Q3:サプリメントは必要ですか?

A3:食事や運動だけでは十分にコントロールできないと感じる方にとって、サプリメントは有効な補助手段となります。特にEPA/DHA(オメガ3脂肪酸)を1日あたり1000mg、および水溶性食物繊維を5g以上摂取することで、LDLの追加的な低下が期待できます。

この組み合わせにより、平均して5〜7 mg/dLのLDL低下が報告されており、医師の指導のもとで取り入れることは、一定の効果があるといえるでしょう。ただし、サプリメントはあくまで「補助」であり、生活習慣の見直しがあってこそ意味を持つものです。

Q4:90日で目標に届かなかった場合はどうすればいいですか?

A4:しっかりと改善プランに取り組んだにもかかわらず、LDLがあまり下がらない場合は、遺伝的要因の可能性を考える必要があります。とくに「家族性高コレステロール血症」と呼ばれる体質では、LDL受容体の働きが弱く、食事や運動だけでは改善が難しいケースがあります。

このような場合は、無理をして自己流を続けるのではなく、速やかに専門医の診断を受け、薬物療法を含めた包括的な治療を検討することが重要です。医療との連携を早めに取ることで、より安全かつ確実な健康管理が実現できます。

7. まとめ ― 3か月後の健康診断で「D→A判定」を目指すために

ここまでの記事内容を通じて、LDLコレステロールの改善には「正しい順序」「実行しやすい習慣」「プロの力を借りる」ことの3つがいかに重要であるかをご理解いただけたかと思います。

最後に、今回の改善メソッドを要点として振り返りましょう。

まず、D判定のまま放置してしまうと、動脈硬化の進行によって心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な疾患のリスクが2倍以上になることが複数の研究で示されています。これは決して軽視すべき数値ではなく、「いま動かなければならない」という身体からのサインです。

次に、最初の14日間は自己流でも構いません。食事を脂質中心に見直し、通勤ウォークやスクワットを取り入れる、睡眠環境を整えるといった基本的な習慣を徹底すれば、短期間でも効果は見えてきます。

しかし、そこからさらに改善を進めるには、週2回のパーソナルトレーニングや、管理栄養士によるオンライン食事管理、InBodyと血液検査によるデータ可視化といった“プロの伴走”が不可欠です。

食事は「脂質の種類」に着目し、運動はVO₂max(最大酸素摂取量)を高める設計にすると、「運動していない日でも脂質が燃える体質」を作ることができます。

そして何よりも、「数字で改善が見える」ことが、継続の最大のモチベーションになります。筋肉が落ちていない、LDLが下がっている、HDLが上がっている――これらの事実を目で確認するたびに、あなたの行動は強化され、継続が当たり前になっていくでしょう。

たった90日間、正しい手順で取り組むだけで、健康診断の判定がDからC、さらにはAへと劇的に変化することも決して夢ではありません。そしてその変化は、あなた自身だけでなく、あなたの家族や仕事、人生そのものに良い影響を与えるものとなるのです。

パーソナルジムはどこに通ったらいいの?とお悩みの方はこちらの記事も参考にしてください。

☞おすすめのパーソナルジム

パーソナルジムの選び方を知りたい人はこちらもどうぞ!

☞パーソナルジムの迷わない選び方と理想の体を目指すための徹底ガイド

おわりに

本記事が、日々多忙なビジネスパーソンの皆様にとって、健康と向き合う最初のきっかけとなれば幸いです。

LDLコレステロールは、変えることができます。数値が変われば、心も変わります。ぜひ、「90日後の新しい自分」に会うために、今日から一歩を踏み出してみてください。

参考文献

- 厚生労働省. 「令和4年度 健康診断結果の判定基準」, 2024.

- Ference, B. A. et al. “Low‐density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease,” Eur Heart J, 38(32):2459–2472, 2017.

- 日本動脈硬化学会. 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版, 南江堂, 2022.

- Spiegel, K. et al. “Sleep loss increases the risk of obesity,” PNAS, 101(3): 1073–1074, 2004.

- Mensink, R. P. et al. “Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol,” Am J Clin Nutr, 77(5):1146–1155, 2003.

- Kelley, G. A., Kelley, K. S. “Aerobic exercise and lipids and lipoproteins in men,” Int J Cardiol, 131(2):183–188, 2008.

コメント